अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का प्रयास, चाहे वे आपके विचारों से भिन्न ही क्यों ना हों .... पाठकों की टिप्पणी का स्वागत है, पर भाषा शालीन हो, इसका निवेदन है .... - केशव राम सिंघल, अजमेर, भारत.

Sunday, December 21, 2025

ॐ की महत्ता

Monday, December 1, 2025

गायत्री मंत्र - अर्थ, महत्त्व और जीवन संदेश

गायत्री मंत्र - अर्थ, महत्त्व और जीवन संदेश

चित्र साभार NightCafe

गायत्री मंत्र वेदों का महामंत्र है—प्रकाश, ज्ञान और सद्बुद्धि की ओर ले जाने वाला पथदर्शक। यह मंत्र न केवल आध्यात्मिक उन्नति का साधन है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मकता, स्पष्टता और संतुलन प्रदान करता है।

गायत्री मंत्र

ॐ भूर्भुवः स्वः

तत्सवितुर्वरेण्यं

भर्गो देवस्य धीमहि

धियो यो नः प्रचोदयात्।

Om Bhur Buvah Swah

Tatsavitur Varenyam

Bhargo Devasya Dheemahi

Dhiyo Yo Nah Prachodayat.

भावार्थ

हम उस परमात्मा का ध्यान करें—जो प्राणस्वरूप है, दुःखों का नाश करने वाला है, सुख और शांति का दाता है, श्रेष्ठ और तेजस्वी है, तथा पापों को नष्ट करने वाला है। हे प्रभु! आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें और हमारे अंतःकरण को प्रकाशमान करें।

मंत्र के पदों का सरल जीवनोपयोगी अर्थ

ॐ (अ + उ + म्) –

अ = आत्मानंद में रमण करना

उ = उन्नति की ओर बढ़ना

म् = महानता की ओर अग्रसर होना

अर्थात्: आत्मानंद से प्रेरित होकर उन्नति और महानता की ओर बढ़ते रहना।

भूः – हम शरीर नहीं, आत्मा हैं—प्राण हैं।

भुवः – अपने कर्मों और कर्तव्यों को सद्कर्मों से पूरा करना।

स्वः – मन को भीतर स्थिर कर आत्म-नियंत्रण विकसित करना।

तत् – जीवन और मृत्यु की अनिवार्यता को समझना; वास्तविकता को स्वीकारना।

सवितुः – सूर्य के समान तेजस्वी, उज्ज्वल और ऊर्जावान बनना।

वरेण्यं – अशुभ चिंतन को त्यागकर श्रेष्ठ चिंतन को अपनाना।

भर्गः – पापों से बचते हुए निष्पाप जीवन की ओर अग्रसर होना।

देवस्य – अशुद्ध दृष्टिकोण से बचकर शुद्ध, दिव्य विचारों को अपनाना।

धीमहि – सद्गुणों को अपने भीतर धारण करना।

धियो – विवेक का महत्त्व समझकर विवेकवान बनना।

यो नः – आत्मसंयम और परमार्थ के दिव्य मार्ग को अपनाना।

प्रचोदयात् – हे भगवान! हमारी बुद्धि को सद्मार्ग पर प्रेरित करें।

गायत्री मंत्र केवल जप नहीं—जीवन का मार्गदर्शन है। यह सिखाता है कि मन शुद्ध हो, विचार श्रेष्ठ हों, कर्म नैतिक हों और जीवन प्रकाशमय।

सादर,

केशव राम सिंघल

(संकलित)

Wednesday, September 17, 2025

अध्यात्म और विज्ञान – चेतना का शाश्वत सत्य

अध्यात्म और विज्ञान – चेतना का शाश्वत सत्य

****************

प्रतीकात्मक चित्र साभार NightCafe

अध्यात्म कहता है – आत्मा न तो जन्म लेता है और न ही कभी मरता है। आत्मा शाश्वत, अविनाशी और सनातन है। (गीता, अध्याय 2 – श्लोक 19, 20)

विज्ञान भी यही कहता है – ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती, वह केवल अपना रूप बदलती है।

स्पष्ट है कि अध्यात्म और विज्ञान दोनों ही एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं। आत्मा कहें या ऊर्जा – यही तो चेतना है। यही हमारे अस्तित्व का मूल स्वरूप है।

आप अकेले नहीं हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। हम सब इस अनंत यात्रा का हिस्सा हैं। हम केवल रूप बदलते रहते हैं, जैसे एक लहर समुद्र से कभी अलग नहीं होती, केवल अपना आकार बदलकर आगे बढ़ती रहती है।

जब आप और मैं इस भौतिक दुनिया से विदा होंगे, तब भी हम पूरी तरह समाप्त नहीं होंगे। केवल शरीर निष्क्रिय होगा, परंतु हमारे शब्द, हमारे कर्म, हमारे विचार और यहाँ तक कि हमारी आनुवंशिक जानकारी (डीएनए) – हमारी संतान, समाज और आने वाले कल में जीवित रहेंगे।

हम सब शाश्वत चेतना से निरंतर जीवित रहते हैं। हम अपने पूर्वजों का विस्तार हैं और अपनी संतान के भविष्य के बीज हैं।

ब्रह्माण्ड के लिए हम कभी समाप्त नहीं होते। हम केवल एक यात्रा पर हैं – जहाँ शरीर बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, पर हमारी असली पहचान – हमारी चेतना – शाश्वत बनी रहती है।

यही विज्ञान का अद्भुत चमत्कार है और यही अध्यात्म का सनातन सत्य है।

सादर,

केशव राम सिंघल

#अध्यात्म #विज्ञान #चेतना #आत्मा #ऊर्जा #सनातनसत्य #गीता

Saturday, August 2, 2025

अंतः अस्ति आरम्भः

अंतः अस्ति आरम्भः

*******

कुछ दिन पूर्व मैंने एक व्यक्ति की भुजा पर अंकित एक अद्भुत वाक्य देखा— “अंतः अस्ति आरम्भः”। यह छोटा-सा कथन अपने भीतर गहरी दार्शनिक गूँज समेटे हुए है—अर्थात, अंत ही शुरुआत है।

हर अंत किसी नए आरंभ का कारण बनता है। जैसे रात का अंत सुबह के आगमन का संदेश है, वैसे ही मृत्यु के पश्चात जन्म—जीवन-चक्र की नई यात्रा का आरंभ है। प्रकृति और जीवन में निरंतर परिवर्तन, नवीनीकरण और पुनः आरंभ ही शाश्वत नियम हैं। कुछ भी स्थायी नहीं; हर अंत में ही नई संभावना, नई ऊर्जा, और नए क्षितिज छिपे होते हैं।

मानसिक, भावनात्मक या भौतिक स्तर पर जो समाप्त होता है, उसी की खाली जगह में कोई नई शुरुआत जन्म लेती है। इसलिए अंत को केवल हानि, दुःख या विदाई के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे नए मार्ग, अवसर और विकास के द्वार के रूप में स्वीकार करना चाहिए।

व्यक्तिगत जीवन में जब नौकरी, संबंध या जीवन का कोई चरण समाप्त होता है, तो प्रायः हम दुख, डर या खालीपन से घिर जाते हैं। परंतु, यही समाप्ति नए लक्ष्य, नई मित्रता, नया व्यवसाय, नई नौकरी या नई पहचान की नींव रख सकती है। हर बदलाव हमें जीवन में कुछ नया देखने, सीखने और बढ़ने का अवसर देता है।

प्रकृति में भी यही क्रम चलता है। पतझड़ में जब वृक्ष अपनी पत्तियाँ खो देता है, तो लगता है मानो उसकी संपन्नता समाप्त हो गई हो। किंतु यही पतझड़ नई बहार, नई कोपल और नए जीवन का संकेत बनकर आता है। सूर्यास्त के बाद अंधकार छा जाता है, किंतु उसी अंधकार की गोद में अगली सुबह के रंग पलते हैं।

आध्यात्मिक दृष्टि से मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि आत्मा की नई यात्रा का प्रारंभ माना गया है। यहीं से या तो पुनर्जन्म का मार्ग खुलता है या मोक्ष का द्वार। इस प्रकार, “अंत” केवल परिवर्तन है—रूप का परिवर्तन, अवस्था का परिवर्तन।

अतः “अंतः अस्ति आरम्भः" केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का गूढ़ सत्य और दार्शनिक सारांश है— हर अंत में एक नई शुरुआत छुपी होती है।

सादर,

केशव राम सिंघल

Sunday, July 13, 2025

पौराणिक कथा - भगवान् भोलेनाथ ने किया बधिक का कल्याण

Thursday, July 10, 2025

पौराणिक कथा पुनर्लेखन - ब्राह्मण का अभिमान और मोक्ष का मार्ग

पौराणिक कथा पुनर्लेखन

ब्राह्मण का अभिमान और मोक्ष का मार्ग

**********

प्रतीकात्मक चित्र साभार NightCafe

प्राचीन समय की बात है। एक ब्राह्मण तप और मोक्ष की लालसा में अपने वृद्ध माता-पिता को अकेला छोड़कर वन चला गया। वहाँ वह एक वृक्ष के नीचे बैठकर कठोर तपस्या करने लगा। कई दिन बीत गए। एक दिन उसी वृक्ष पर बैठा एक पक्षी, अनजाने में ब्राह्मण के ऊपर बीट कर गया। ब्राह्मण को बहुत क्रोध आया। उसने गुस्से से पक्षी की ओर देखा — उसी क्षण वह पक्षी जलकर भूमि पर गिर पड़ा।

यह देखकर ब्राह्मण को अपनी शक्ति पर अभिमान हो गया — "मेरे तप में इतनी शक्ति है!"

कुछ दिन बाद वह एक गाँव में भिक्षा माँगने पहुँचा। अपने से बड़ों की सेवा-सुश्रुवा में व्यस्त एक गृहिणी ने जब तुरंत भिक्षा नहीं दी, तो ब्राह्मण ने उसी क्रोध से उसे देखने का प्रयास किया। परंतु गृहिणी ने शांत स्वर में कहा, "महाराज, मैं वह पक्षी नहीं हूँ जो आपके क्रोध से भस्म हो जाऊँ।"

यह सुनकर ब्राह्मण चौंका और बोला, "हे देवी! आपको यह बात कैसे ज्ञात हुई?"

गृहिणी ने उत्तर दिया, "महाराज, कृपया भिक्षा ग्रहण करें। मेरे पास विवाद का समय नहीं है। यदि आप जानना चाहें, तो गाँव के बाहर रहने वाले चाण्डाल के पास जाइए।"

आश्चर्यचकित ब्राह्मण वहाँ पहुँचा। चाण्डाल ने उसका आदर किया और कहा, "मुझे मालूम है कि आपको यहाँ क्यों भेजा गया है। परंतु मैं इस समय व्यस्त हूँ। आप तुलाधार नामक वैश्य के पास जाइए, वह आपको मार्ग बताएगा।"

ब्राह्मण तुलाधार वैश्य के पास पहुँचा। वह व्यापार में व्यस्त था, परंतु ब्राह्मण को देखकर मुस्कुराया और बोला, "आपको सत्य जानने की इच्छा है तो अद्रोहक ऋषि के पास जाइए। वही आपको सच्चा मार्ग बताएँगे।"

ब्राह्मण जब अद्रोहक ऋषि के पास पहुँचा, तो उन्होंने शांत भाव से कहा, "महाराज, आपका धर्म अपने वृद्ध माता-पिता की सेवा करना था। आपने उन्हें त्यागकर तपस्या की, पर यह मोक्ष का मार्ग नहीं है। तपस्या अहंकार के साथ नहीं की जाती।"

उन्होंने आगे कहा, "मन, वचन और कर्म से माता-पिता की सेवा ही आपके लिए सच्चा धर्म है। जब आप अपना कर्तव्य पूरी श्रद्धा से निभाएँगे, जब आप अपने अभिमान को त्यागेंगे, तब ही मोक्ष की दिशा खुलेगी। ईश्वर की सच्ची स्तुति वहीं होती है जहाँ धर्म का पालन हो।"

ब्राह्मण को आत्मबोध हुआ। उसने अपना अहंकार त्यागा और लौटकर अपने माता-पिता की सेवा में लग गया।

मेरी सीख

कर्तव्यपालन और विनम्रता ही मोक्ष का मार्ग है।

सादर,

केशव राम सिंघल

Wednesday, July 9, 2025

क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ब्रह्मानुभूति — आत्मसाधना की तत्वदर्शिता

Friday, July 4, 2025

महाभारत के प्रमुख पात्र अर्जुन – एकाग्रता, वीरता और आत्मसंघर्ष का प्रतीक

महाभारत के प्रमुख पात्र अर्जुन – एकाग्रता, वीरता और आत्मसंघर्ष का प्रतीक

✽✽✽✽✽✽✽✽

प्रतीकात्मक चित्र साभार OpenAI द्वारा निर्मित

महाभारत के वीरों में अर्जुन का नाम सबसे ऊपर आता,

श्रेष्ठ धनुर्धर, संवेदनशील योद्धा, जो सदा सत्य अपनाता।

अर्जुन – धर्मनिष्ठ और आत्मसंयमी योद्धा,

हर परिस्थिति में धर्म, विवेक और संयम से डटा रहा,

सच्चा वीर वही – जो बाहरी संग्राम के साथ भीतर मन का युद्ध भी लड़ा।

वंश, शिक्षा और गुरुकुल जीवन

पांडवों में था तीसरा भाई, जिनकी शिक्षा थी विलक्षण,

महाराज पांडु और रानी कुंती के इस पुत्र में था गुणों का सम्मिलन।

बचपन से ही नीति, धर्म और युद्धकला में था अग्रणी,

गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें माना शिष्यों में श्रेष्ठतम ज्ञानी।

एकाग्रता की मिसाल

चिड़िया की आँख का प्रसंग उनकी एकाग्रता का प्रमाण बना,

जो लक्ष्य पर केंद्रित रहे, वही सच्चे परिणाम को है पाता।

पराक्रम और कीर्तिगाथा

स्वयंवर में कठिन लक्ष्य भेदा, द्रौपदी से विवाह रचाया,

खांडव वन दहन, इंद्र से दिव्यास्त्र, दिग्विजय से यश कमाया।

भगवान शिव से मिला पाशुपतास्त्र, जो था अद्भुत वरदान,

अर्जुन के शौर्य की गाथा गूंजे हर युग में हर इंसान।

श्रीकृष्ण से मित्रता और गीता का उपदेश

श्रीकृष्ण से थी प्रगाढ़ मित्रता – अनुपम और अपार,

उन्हीं से मिला गीता का दर्शन ज्ञान – अमूल्य विचार।

सारथी, सखा, मार्गदर्शक – हर मोड़ पर रहे श्रीकृष्ण सच्चे,

धर्म और कर्म का मार्ग दिखाया, जब अर्जुन रहे द्वन्द में उलझे।

महाभारत युद्ध पूर्व जब देखे बंधु-बांधव रणभूमि में खड़े,

शस्त्र त्याग कर बैठ गया वह – मोह, करुणा और धर्मसंकट से घिरे।

तब श्रीकृष्ण ने गीता का उपदेश सुनाया –

"कर्म करो, फल की चिंता मत करो।"

"धर्म के लिए संघर्ष ही तुम्हारा सच्चा कर्तव्य है – यह न भूलो।"

अर्जुन से प्रेरणाएँ

* एकाग्रता से लक्ष्य पर अडिग रहो।

* श्रेष्ठ बनो, पर अहंकार से सदा दूर रहो।

* आत्ममंथन करो, निर्णय विवेक से लो।

* गुरु के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखो।

* अनुशासन और अभ्यास को जीवन का अंग बनाओ।

* संघर्षों में भी धैर्य और संतुलन न खोओ।

अर्जुन से जीवन की शिक्षाएँ

* कठिन परिश्रम और निरंतर अभ्यास से ही सफलता मिलती है।

* भ्रम की स्थिति में ज्ञान, विवेक और विश्वास से मार्ग चुनें।

* सच्चे मित्र और मार्गदर्शक की बातों को ध्यान से सुनें।

* आत्मविश्वास और मन की स्थिरता ही सबसे बड़ा शस्त्र है।

सादर,

केशव राम सिंघल

Friday, June 27, 2025

महाभारत के प्रमुख पात्र श्रीकृष्ण — नीति, मित्रता और जीवन-दर्शन के प्रतीक

महाभारत के प्रमुख पात्र श्रीकृष्ण — नीति, मित्रता और जीवन-दर्शन के प्रतीक

**********

प्रतीकात्मक चित्र साभार NightCafe

महाभारत के प्रमुख पात्र हैं श्रीकृष्ण

नीति, मित्रता और जीवन-दर्शन के प्रतीक।

कुरुक्षेत्र रण में निभाई अद्भुत भूमिका,

रहे अर्जुन के सारथी, कूटनीतिज्ञ और मित्र।

मथुरा के कारागार में हुआ था उनका जन्म,

गोकुल-वृंदावन में पले प्रेम और लीलाओं के संग।

माखनचोरी और रास की अनेक मधुर कहानी,

राक्षसों पर विजय की गाथाएँ सुनी माँ की वाणी।

पर केवल चमत्कार नहीं थे श्रीकृष्ण,

वे थे नीति, धर्म और विवेक के दृष्टा।

उन्होंने धर्म की रक्षा का लिया था संकल्प,

उनके निर्णयों में था न्याय का अडिग विकल्प।

जब कौरवों ने पांडवों को दिया अन्यायपूर्ण वनवास,

कृष्ण बने आशा की किरण, धर्म की विशेष आस।

द्रौपदी के अपमान पर उठाई धर्म की वाणी,

सभा में गूँजी मूक दर्शकों की व्यथा पुरानी।

शांति का प्रयास श्रीकृष्ण ने किया बारंबार,

जब न माने कौरव तो खुला युद्ध का द्वार।

धर्मस्थापना को उन्होंने चुना रण का मार्ग,

अर्जुन को दी गीता — जीवन का सर्वोत्तम सार।

जब अर्जुन हुआ मोह और शोक में उलझा,

तब श्रीकृष्ण ने कहा —

"कर्म करो, फल की चिंता न करो,

जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वह भी श्रेष्ठ होगा।"

श्रीकृष्ण हैं प्रेरणा के अखंड भंडार,

सुदामा या अर्जुन – निभाई मित्रता हर बार।

हर निर्णय में धैर्य और दूरदर्शिता दिखाई,

युद्ध से पहले भी शांति की राह अपनाई।

श्रीकृष्ण का जीवन है धर्म की सजीव व्याख्या समझो सभी,

अपार शक्तिशाली होकर भी ना करो अहंकार का प्रयोग कभी।

कुछ सीखें श्रीकृष्ण से —

मित्रता निभाना एक श्रेष्ठ कला है,

धैर्य, विवेक, और कर्म से मिलती सफलता है।

धर्म और न्याय के पक्ष में अडिग रहना,

कठिन परिस्थितियों में सर्वोच्च उद्देश्य बनाना।

श्रीकृष्ण केवल पौराणिक पात्र नहीं, जीवन-दर्शन हैं,

वे दर्शन, प्रेरणा, और चेतना का यथार्थ हैं।

जब जीवन में हो द्वंद्व या हो भ्रम की घड़ी,

गीता की शिक्षाएँ बनें समाधान की कड़ी।

सादर,

केशव राम सिंघल

Sunday, June 22, 2025

पौराणिक कथाएँ: श्रद्धा से आत्मबोध तक की यात्रा

पौराणिक कथाएँ: श्रद्धा से आत्मबोध तक की यात्रा

*************

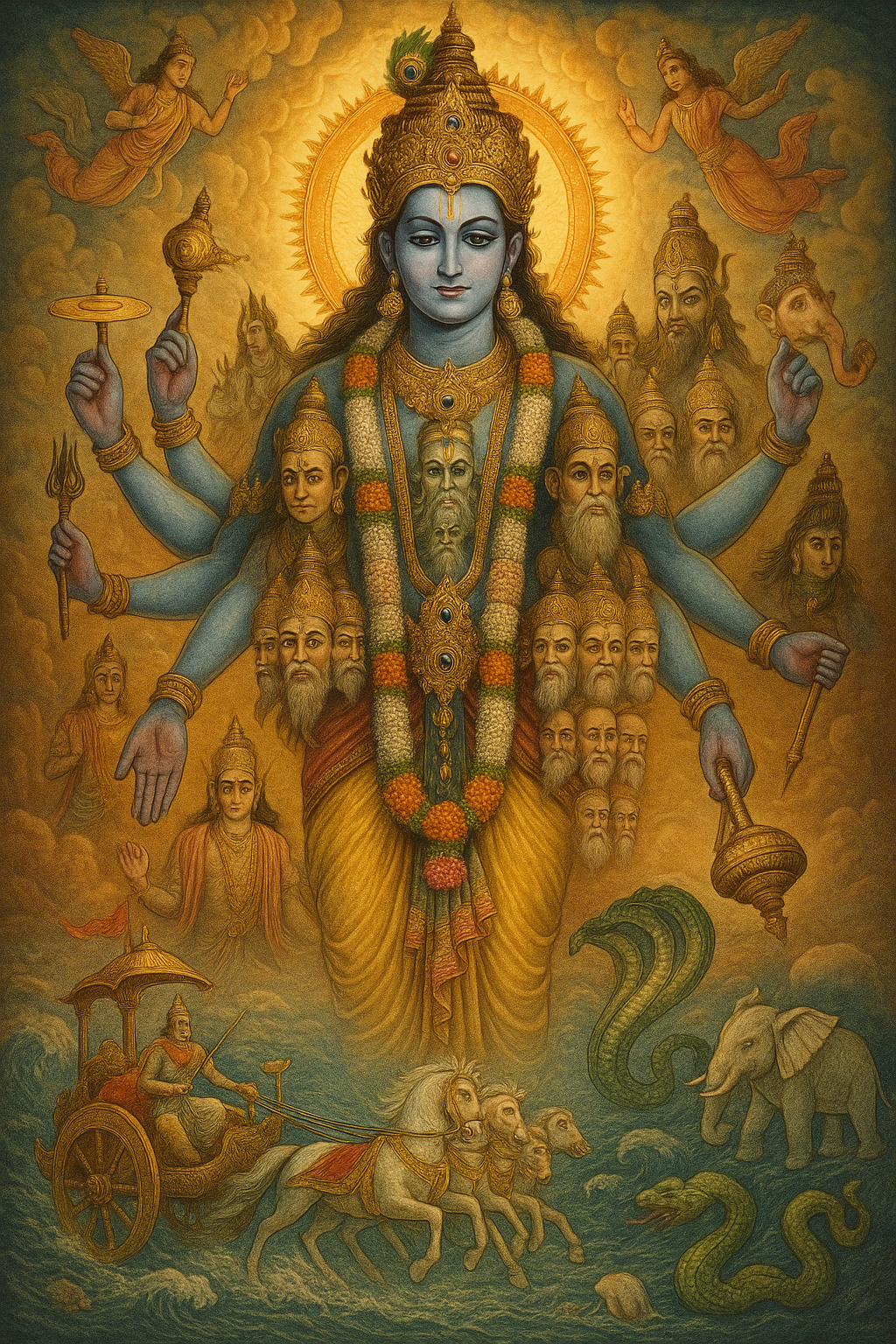

प्रतीकात्मक चित्र साभार NightCafe

मैंने Economic Times में 21 जून 2025 को देवदत्त पटनायक का लेख "ईश्वर एक जनक, व्यवस्थाकर्ता, विध्वंसक के रूप में" (God as Generator, Organiser, Destroyer) पढ़ा और उसके अत्यंत सारगर्भित और गूढ़ विचारों से प्रभावित हुआ। इस लेख में हिंदू पौराणिक दृष्टिकोण से सृष्टि, जीवन, भूख, भय और ईश्वर के प्रतीकों को गहराई से समझाया गया है।

पौराणिक दृष्टिकोण से दुनिया और जीवन का अंतर निम्न है:

दुनिया (World) भौतिक जगत है, जिसमें पदार्थ, रसायन, तारे, ग्रह, भूमि, समुद्र हैं और जीवन (Life) जीवविज्ञान है, जो भूख और भय से प्रेरित अस्तित्व है। भूख और भय के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती।

जीवन के आयामों के प्रतीक रूप में त्रिदेव – ब्रह्मा, विष्णु, शिव की भूमिकाओं को देखते हैं तो हम पाते हैं कि ब्रह्मा की भूमिका जनक (Creator) की है। वे भूख के जन्मदाता और जीवन की शुरुआत करने वाले हैं। विष्णु की भूमिका व्यवस्थाकर्ता (Organizer) की है। वे भूख और भय को संतुलित करने वाले और समाज में संतोष लाने का प्रयास करने वाले हैं। शिव की भूमिका विध्वंसक (Destroyer) की है। वे भूख और भय के अंतकर्ता हैं, वैराग्य और मुक्ति के प्रतीक।

पौराणिक कहानियों के पात्र – आधुनिक विचारों के प्रतीक रूपक (metaphors) हैं, जिन्हें समझने की जरूरत है। इनके माध्यम से हम जटिल मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक अवधारणाओं को सरल रूप में समझ सकते हैं।

दृष्टि → अंतर्दृष्टि → प्रतिबिंब (Vision → Insight → Reflection)

1. दृष्टि (Vision): हमें यह दिखाती है कि लोग किन 'भोजनों' के पीछे भागते हैं – लक्ष्मी (संसाधन), दुर्गा (शक्ति), सरस्वती (ज्ञान)।

2. अंतर्दृष्टि (Insight): यह समझ देती है कि यह दौड़ भूख, असुरक्षा और जिज्ञासा से प्रेरित है।

3. प्रतिबिंब (Reflection): हम इन भावनाओं को **अपने भीतर** भी पहचानते हैं। हर व्यक्ति के भीतर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जैसे तत्व होते हैं, जो विचार और कर्मों को संचालित करते हैं।

पौराणिक कथाओं को हम उपकरण साधन (टूलकिट) की तरह देख सकते हैं। यदि हम पौराणिक कहानियों को राजनीतिक या केवल धार्मिक चश्मे से देखें, तो उनका गूढ़ अर्थ छूट जाता है। लेकिन यदि उन्हें आत्म-बोध और संतुलन के साधन के रूप में देखा जाए, तो वे हमारे भीतर की असंतोष, लालसा और भय को समझने और नियंत्रित करने का माध्यम बन सकती हैं।

देवदत्त पटनायक के इस लेख में यह सार है कि हिंदू पौराणिकता मानव मन की भूख, भय और जिज्ञासा को समझने का दार्शनिक व मनोवैज्ञानिक उपकरण है। इसमें ईश्वर भी प्रतीक बन जाते हैं, और कथाएँ आत्म-परीक्षण का रास्ता बन जाती हैं।

मैंने इस पर विचार किया कि हम पौराणिक कथाओं को केवल धार्मिक या रूढ़िगत दृष्टिकोण से न देखकर आत्मबोध के उपकरण के रूप में कैसे देखें। नीचे मैं सती और शिव की एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा की धार्मिक और आत्मिक दोनों दृष्टिकोणों से तुलना करने का प्रयास करता हूँ। संक्षेप में कथा निम्न है - "सती, दक्ष प्रजापति की पुत्री और शिव की पत्नी थीं। एक बार उनके पिता ने एक विशाल यज्ञ आयोजित किया। इस यज्ञ में शिव को आमंत्रित नहीं किया, तब सती अत्यधिक व्यथित हुईं। अपने पति के अपमान को सहन न कर पाने के कारण उन्होंने यज्ञ स्थल पर ही आत्मदाह कर लिया। जब शिव को यह समाचार मिला, तो उन्होंने क्रोध में तांडव किया और संहारक रूप धारण कर लिया। अंततः, विष्णु ने सती के शरीर के टुकड़े कर पृथ्वी पर बिखेर दिए, जिससे शक्तिपीठों की स्थापना हुई।"

धार्मिक दृष्टिकोण से यह कथा बताती है कि शिव को अपमान सहन नहीं और सती पति के प्रति समर्पित थीं। यह कथा शक्तिपीठों की स्थापना की व्याख्या करती है। इस प्रकार यह श्रद्धा, व्रत, और शक्ति पूजा का आधार बनती है। यह दृष्टिकोण श्रद्धा-आधारित आस्था के लिए उपयोगी है।

इसी कथा को आत्म-बोध (Psychological/Philosophical) दृष्टिकोण से समझे तो आंतरिक भावनाओं और मानव व्यवहार के प्रतीक के रूप में हम पाते हैं कि सती प्रतीक रूप में आत्मा या भावनात्मक चेतना, शिव प्रतीक रूप में चेतना, वैराग्य और आत्म-नियंत्रण, दक्ष प्रतीक रूप में अहंकार और सामाजिक प्रतिष्ठा, यज्ञ प्रतीक रूप में बाहरी प्रदर्शन और समाज का दबाव , तांडव प्रतीक रूप में आंतरिक उथल-पुथल और अनियंत्रित भावनाएँ सम्प्रेषित करती है। यह कथा निम्न गूढ़ संदेश देती है -

* जब भावनाएँ (सती) अहंकार (दक्ष) और समाज के नियमों (यज्ञ) से आहत होती हैं, तो उनका विनाश होता है।

* उस भावनात्मक आघात से चेतना (शिव) भी विचलित होती है – वह शांति खो बैठती है और क्रोध (तांडव) के रूप में प्रकट होती है।

* केवल संतुलन और विवेक (विष्णु) ही इस आंतरिक उथल-पुथल को संभाल सकते हैं।

* सती का शरीर विभाजित होना बताता है कि हमारा आंतरिक संतुलन टूटता है, और जीवन को पुनः एकत्र करने के लिए हमें अपने विखरे हुए अंशों को पहचानना और स्वीकार करना होता है। यही हैं शक्तिपीठ – हमारे भीतर के बिंदु जहाँ चेतना बिखरी पडी है।

अगर हम इस कथा को केवल धार्मिक कहानी मान लें, तो हम पूजा, शक्तिपीठ और आस्था तक सीमित रह जाते हैं। लेकिन अगर हम इसे आत्मविश्लेषण और भावनात्मक समझ के रूप में देखें, तो यह सिखाती है -

* अपने अहंकार और भावनाओं को हमें संतुलित करना चाहिए।

* भीतर के शिव और सती को कैसे पहचानना और पोषित करना चाहिए।

* जीवन में जब असंतुलन हो, तो विष्णु जैसे विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से समाधान लाना चाहिए।

कुरुक्षेत्र का संग्राम, जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं, केवल एक ऐतिहासिक या धार्मिक युद्ध नहीं है, बल्कि यदि हम इसे आत्म-बोध, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो यह मनुष्य के भीतर चल रहे सतत संघर्ष का प्रतीक बन जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण (Traditional View) से कुरुक्षेत्र का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था। पांडव धर्मपथ पर थे, जबकि कौरव अन्याय और लोभ से प्रेरित थे। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर उसे धर्मयुद्ध के लिए प्रेरित किया। यह युद्ध अंततः सत्य की विजय का प्रतीक बना। यह दृष्टिकोण हमें प्रेरणा देता है कि धर्म के पक्ष में खड़ा रहना चाहिए और अधर्म के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए। आत्मबोध / मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण (Psychological-Philosophical View) से हम देखें तो पाते हैं कि कुरुक्षेत्र वास्तव में हमारे ही भीतर का मैदान है। यह कथा हमारे अंतर्मन में चल रहे द्वंद्व, दायित्व और मोह, विवेक और भावनाओं, आत्मा और अहंकार के बीच के संघर्ष को दर्शाती है। प्रमुख प्रतीकों के रूप में इस युद्ध के पात्रों की व्याख्या करें तो हम पाते हैं कि अर्जुन वह आत्मा या व्यक्ति है जो भ्रमित है, द्वंद्व में है, अनिर्णय की स्थिति में है कि क्या करूँ, क्या न करूँ। कृष्ण उच्च चेतना, विवेक, आत्मज्ञान के प्रतीक हैं, जो व्यक्ति को भीतर से मार्गदर्शन करता है। कुरुक्षेत्र हमारा अंतर्मन / जीवन है, जहाँ सही और गलत की टकराहट होती है। पांडव सत्कर्म, संयम, धैर्य, धर्म के गुण के प्रतीक हैं, जबकि कौरव वासना, अहंकार, लोभ, मोह के प्रतीक हैं, जो मनुष्य को नीचे की ओर खींचते हैं। धृतराष्ट्र अंधा मोह और आत्म-अस्वीकृति (blind attachment), संजय जागरूकता / चेतना के प्रतीक हैं, जो देखने में सक्षम है, पर कुछ करने में भाग नहीं लेते। गीता का उपदेश आत्मबोध की उद्घोषणा – कर्मयोग, निष्कामता, आत्म-नियंत्रण का संदेश है। यह कथा हमें बहुत से गूढ़ संदेश (Deeper Insights) देती है। हर मनुष्य का मन एक कुरुक्षेत्र है, जहाँ धर्म (सत्य, कर्तव्य) और अधर्म (मोह, स्वार्थ) के बीच निरंतर संघर्ष चलता है। अर्जुन की तरह हम भी कई बार निर्णयहीन हो जाते हैं, जीवन की जिम्मेदारियाँ और रिश्तों की उलझनें हमें कर्म से विचलित कर देती हैं। कृष्ण भीतर की वह आवाज़ हैं, जो हमें आत्म-ज्ञान से प्रेरित करती है। जब हम ध्यान और विवेक से काम लेते हैं, तब यह "कृष्ण" सक्रिय होता है और हमें कर्तव्यपथ पर चलने का मार्ग दिखाता है। पांडव और कौरव केवल दो पक्ष नहीं, बल्कि हमारे भीतर के दो प्रवृत्तियाँ हैं। हमें अपने जीवन में बार-बार यह निर्णय लेना होता है – किसे पोषण दें, किसे जीतने दें। अंत में, विजय उन्हीं गुणों की होती है जो आत्मसंयम, विवेक, त्याग और धर्म पर आधारित हों।

यदि हम केवल धार्मिक दृष्टि से देखें तो यह एक पवित्र युद्ध था, गीता एक धार्मिक ग्रंथ है, कृष्ण भगवान हैं, और अर्जुन आदर्श भक्त। यदि हम आत्मबोध की दृष्टि से देखें तो यह जीवन का सतत युद्ध है – मन, बुद्धि और आत्मा के बीच। गीता एक मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक मार्गदर्शन है, और कृष्ण हमारे भीतर की जागरूकता हैं, जो हमें कर्मयोगी बनने की प्रेरणा देती है। सार रूप में हम पाते हैं कि कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल बाहरी नहीं है, बल्कि वह भीतर की लड़ाई का दर्पण है। हर मनुष्य को जीवन में कई बार अर्जुन की स्थिति से गुजरना पड़ता है – जहाँ मोह, दायित्व और भावनाओं के बीच द्वंद्व होता है। उस समय अगर हमारे भीतर का कृष्ण जाग्रत हो जाए, तो जीवन की दिशा स्पष्ट हो जाती है।

सादर,

केशव राम सिंघल

Saturday, June 7, 2025

शक्ति – जीवन का सेतु और स्वरूप

शक्ति – जीवन का सेतु और स्वरूप

************

सृष्टि में प्रत्येक जीवात्मा एक देवतुल्य अस्तित्व है।

हर देव में एक विशेष शक्ति निहित होती है, और यही शक्ति पराक्रम का आधार बनती है।

शक्ति ही वह तत्व है जो किसी भी कार्य को संपन्न करने की क्षमता प्रदान करता है। शक्ति के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता।

सत्य और शक्ति, दोनों ही तत्व इहलोक और परलोक के बीच सेतु का कार्य करते हैं।

सत्य, जहाँ चेतना को उच्चतर मार्ग दिखाता है, वहीं शक्ति उसे उस मार्ग पर चलने का सामर्थ्य देती है।

जीवात्मा की शक्ति दो स्तरों पर प्रकट होती है –

* एक प्रकृतिदत्त शक्ति, जो जन्मजात होती है,

* और दूसरी अर्जित शक्ति, जिसे अनुभव, अभ्यास, साधना और संघर्षों से प्राप्त किया जाता है।

जीवात्मा की आंतरिक शक्ति आत्मा में निहित होती है – यह चेतन, स्थिर और शुद्ध होती है।

वहीं, बाह्य शक्ति वह है जिसे जीव इस संसार में कर्म के माध्यम से प्राप्त करता है।

जीवन में शक्ति के अनेक रूप होते हैं –

* शारीरिक शक्ति

* बौद्धिक शक्ति

* मानसिक शक्ति

* प्राणशक्ति

* पोषण शक्ति

* संहार शक्ति

* आवेग और आवेश की शक्ति

* सहयोग की शक्ति

* आध्यात्मिक शक्ति

* आधिभौतिक शक्ति

* आधिदैविक शक्ति

* माया शक्ति

* रूप शक्ति

* बाहरी और आंतरिक शक्ति

प्रकृति का श्रेष्ठ प्रतीक सूर्य भी शक्ति का प्रतीक है।

सूर्य की शक्ति दो रूपों में प्रकट होती है –

* ताप से सृष्टि का कर्म और क्रिया संभव होती है।

* प्रकाश से रूप का अभिव्यक्त स्वरूप प्रकट होता है।

यही ताप और प्रकाश समस्त जीवों को ऊर्जा देते हैं, और यही ऊर्जा ही शक्ति का स्वरूप है।

सार

शक्ति जीवन की मूलभूत आवश्यकता है।

शक्ति केवल भौतिक नहीं, बल्कि आत्मिक, नैतिक और भावनात्मक स्तर पर भी आवश्यक है।

शक्ति के बिना चेतना निष्क्रिय है, संकल्प निर्बल है, और जीवन निष्फल।

इसलिए –

शक्ति है तो गति है, गति है तो सृष्टि है।

सादर,

केशव राम सिंघल ✍️

Saturday, May 24, 2025

कर्म, अकर्म और विकर्म – जीवन की दिशा

कर्म, अकर्म और विकर्म – जीवन की दिशा

***********

प्रतीकात्मक चित्र साभार - ओपनएआई (OpenAI)

कोई भी कार्य जो हम सोचकर, बोलकर या शरीर द्वारा करते हैं, वह कर्म कहलाता है। यह कोई भी छोटा या बड़ा काम हो सकता है। कर्म की सरल परिभाषा – कर्म वह कार्य है, जो मन, वाणी और शरीर द्वारा किया जाए। कर्म के कुछ उदाहरण – छात्र का पढ़ाई करना, किसान का खेत जोतना, माता-पिता का बच्चों की देखभाल करना, बात करना, चलना, खाना, पूजा करना, या किसी का बुरा सोचना। किसी का बुरा सोचना, झूठ बोलना, चोरी करना – ये भी कर्म हैं, लेकिन ये 'विकर्म' की श्रेणी में आते हैं।

हम सभी के जीवन की दिशा हमारी सोच और आचरण से तय होती है। भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने "कर्म", "अकर्म" और "विकर्म" के भेद को स्पष्ट किया है। इन तीनों का सही बोध और संतुलन ही हमारे जीवन को सार्थक बना सकता है।

"कर्म" वह है जो धर्म, कर्तव्य और नैतिकता से प्रेरित होता है – जैसे शिक्षक द्वारा शिक्षा ज्ञान देना, डॉक्टर द्वारा मरीज का उपचार करना या माता-पिता द्वारा अपने बच्चों का पालन-पोषण करना। इस तरह का कर्म व्यक्ति और समाज – दोनों के हित में होता है। "अकर्म" देखने में निष्क्रियता जैसा लगता है, परंतु वास्तव में यह निस्वार्थ सेवा, फल की अपेक्षा से रहित कर्म को दर्शाता है। यह 'कर्म में अकर्ता-भाव' की वह अवस्था है, जहाँ व्यक्ति में अहं नहीं होता। "विकर्म" वह कर्म है जो अधर्म, लोभ, हिंसा, कपट और स्वार्थ से प्रेरित होता है। यह व्यक्ति को पथभ्रष्ट करता है और अंततः आत्मा को भी कलुषित करता है।

नीचे प्रस्तुत मेरी लघु काव्य रचना इन्हीं तीनों रूपों को सरल शब्दों में प्रस्तुत करने का एक प्रयास है, ताकि पाठक आत्मचिंतन कर सकें – "मैं किस दिशा में जा रहा हूँ? जीवन में सही दिशा के लिए कर्म को अपनाइए, अकर्म का भाव जाग्रत रखिए, विकर्म से सदा दूर रहिए। इसी में हमारे जीवन की सच्ची सफलता और शांति निहित है।

काव्य रचना -

जीवन की राह – कर्म, अकर्म, विकर्म ,

इनको समझना यही सच्चा मानव धर्म।

कर्तव्य जो हो, धर्म से जुड़ा,

निष्पक्ष हो, सुनीति से बँधा।

वही है "कर्म", जो आगे बढ़ाए,

मानवता का दीप हममें जलाए।

"अकर्म" वो जो सेवा में रहे सदा तत्पर,

न फल की चिंता, न यश का कोई मंजर।

निस्वार्थ भाव से रहें सदा करुणा के संग,

अहं न हो, रहें सदा निर्मल उमंग।

"विकर्म" है भ्रष्ट आचार-विचार,

पाप में डूबा, छल का संसार।

हिंसा, कपट, लोभ की ओर,

करे मन को पथ-भ्रष्ट घोर।

जीवन में चुनो सही कर्म सदा,

कर्म का दीपक हो मन में जगा।

अकर्म का भाव रहे अंतर्मन में,

विकर्म से दूर रहें पूरे जीवन में।

सादर,

केशव राम सिंघल

Thursday, May 22, 2025

जीवन का लक्ष्य - परमात्मा की शरण

जीवन का लक्ष्य - परमात्मा की शरण

**********

प्रतीकात्मक चित्र साभार - ओपनएआई (OpenAI)

मेरे मन में प्रश्न उठा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। मुझे लगता है कि परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करना और उनकी सेवा करना ही जीवन का असली लक्ष्य है। हम सभी परमात्मा का अंश हैं, और यह मानव जीवन उनकी कृपा से मिला है। यह शरीर प्रकृति से बंधा है, लेकिन आत्मा शाश्वत है।

विज्ञान और आध्यात्मिकता

हमें यह समझने की जरुरत है कि इस ब्रह्माण्ड के आदि, अंत अथवा आधार के बारे में कोई नहीं जान सकता। विज्ञान और आध्यात्मिकता, दोनों ही इस ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के प्रयास हैं। वैज्ञानिक बिग बैंग सिद्धांत के माध्यम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति और गुरुत्वाकर्षण जैसे नियमों के माध्यम से इसके संचालन को समझने का प्रयास करते हैं। ये सिद्धांत हमें भौतिक जगत की कार्यप्रणाली समझाते हैं, जैसे ग्रहों की गति या पदार्थ का व्यवहार। परंतु, ब्रह्मांड के आदि, अंत, या इसके मूल स्रोत के बारे में विज्ञान अभी तक किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाया है। दूसरी ओर, आध्यात्मिक दर्शन हमें बताता है कि इस ब्रह्मांड का आधार एक चेतन शक्ति, परमात्मा, है, जो सृष्टि का स्रोत और संचालक है। विज्ञान भौतिक सत्य की खोज करता है, जबकि आध्यात्मिकता हमें उस शाश्वत सत्य की ओर ले जाती है, जो आत्मा और परमात्मा के संबंध में निहित है। दोनों दृष्टिकोण एक-दूसरे के पूरक हो सकते हैं—विज्ञान हमें प्रकृति के नियम समझाता है, और आध्यात्मिकता हमें उस सत्य की ओर ले जाती है, जो इन नियमों से परे है।

आसक्ति के पाँच बंधन

हमारा शरीर पाँच आसक्तियों से बंधा है, जो हमें परमात्मा से दूर रखती हैं -

1. शरीर के प्रति आसक्ति - हम अपनी शारीरिक सुंदरता और स्वास्थ्य को लेकर इतने चिंतित रहते हैं कि आत्मा की ओर ध्यान नहीं देते।

2. स्वजनों के प्रति आसक्ति - परिवार और रिश्तों के प्रति प्रेम हमें इतना बाँध लेता है कि हम परमात्मा की ओर बढ़ना भूल जाते हैं।

3. भौतिक वस्तुओं से आसक्ति - धन, संपत्ति, और सांसारिक सुखों की चाह हमें भटकाती है और आध्यात्मिक लक्ष्य से दूर ले जाती है।

4. विज्ञान की आसक्ति - हम भौतिक ज्ञान को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं, जिससे आत्मा और परमात्मा का सत्य अनदेखा रह जाता है।

5. धार्मिक अनुष्ठानों की आसक्ति - परमात्मा को जाने बिना हम रस्मों और अनुष्ठानों में उलझ जाते हैं, जो हमें सच्ची भक्ति से दूर रखते हैं।

इन बंधनों से मुक्ति पाकर हमें परमात्मा के शाश्वत धाम की ओर बढ़ना चाहिए, जहाँ आत्मा को शांति और आनंद मिलता है। इसके लिए हमें ध्यान, भक्ति, और निस्वार्थ सेवा का मार्ग अपनाना चाहिए। ध्यान का अर्थ है मन को शांत कर परमात्मा पर केंद्रित करना, और भक्ति का अर्थ है प्रेम और समर्पण के साथ उनकी सेवा करना।

परमात्मा की कृपा से मुझे यह मानव जीवन मिला है, जो अन्य योनियों से श्रेष्ठ है। यह शरीर लाखों वर्षों के देहांतरण चक्र के बाद प्राप्त हुआ है। जो जीव परमात्मा से जुड़ जाता है, वह जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर शाश्वत धाम में पहुँचता है। हमने पहले यह प्रयास किया होगा, पर सफल न होने के कारण हमें यह अवसर पुनः मिला है। हमें इस मानव जीवन के लिए परमात्मा का आभार मानना चाहिए और उनके साथ जुड़ने का प्रयास करना चाहिए।

जीव के लिए यह शरीर प्रकृति (संसार) से बंधा हुआ है और जीव का शरीर जीव के लिए कर्म-क्षेत्र है। प्रकृति भौतिक जगत है और शरीर के द्वारा जीव प्रकृति को अपने वश में करना चाहता है। शरीर इन्द्रियों से निर्मित भौतिक यंत्र है, जिसे आत्मा से चेतना मिलती है। जीव शरीर के भीतर है और आत्मा जीव के भीतर चेतना का स्रोत है। आत्मा, जो जीव के भीतर चेतना-पुंज है, वह परमात्मा का ही एक अंश है। आत्मा शरीर की स्वामी है और जब तक वह शरीर में है तब तक शरीर में चेतना है। जीव को शरीर में रहने वाली आत्मा कहा जा सकता है।

दुःखमय संसार से मुक्ति

हमारा यह संसार जन्म, मृत्यु, और दुःखों से भरा है। हमारा परम कल्याण परमात्मा के शाश्वत धाम में है, जहाँ आत्मा जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर शाश्वत शांति और आनंद प्राप्त करता है। इसके लिए हमें आसक्ति और मोह से मुक्त होना होगा।

आध्यात्मिक उन्नति का अवसर

मैं अब 74 वर्ष से अधिक आयु का हूँ और सुविधाजनक जीवन जी रहा हूँ। मुझे भोजन और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की समस्या नहीं है, और मेरी इच्छाएँ सीमित हैं। इसलिए, मुझे लगता है कि यह आध्यात्मिक उन्नति का सुअवसर है। उदाहरण के लिए, मैं ध्यान, प्रार्थना और गीता अध्ययन के माध्यम से परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करता हूँ। मैं परमात्मा का अंश हूँ, और मेरी आत्मा मेरे शरीर को संचालित करती है। इसी तरह, अन्य जीवों की आत्माएँ उनके शरीरों को चलाती हैं, और यही चेतना इस विश्व को गतिमान रखती है। मनुष्य अपने शरीर की चिंता तो करता है, पर आत्मा के बारे में सोचता नहीं, जो वास्तव में उसे संचालित करती है।

हमें परमात्मा के शाश्वत धाम में शाश्वत जीवन अर्थात्त अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को खोजना चाहिए। परमात्मा का शाश्वत धाम वह नित्य लोक है, जहाँ पहुँचने के बाद हमारे आगे की देहांतरण यात्रा समाप्त हो जाती है और हम शाश्वत जीवन जीते हैं।

मेरा सांसारिक जीवन कब प्रारम्भ हुआ, मुझे नहीं पता और ना ही मैं खोज सकता। कब मैं इस संसार से बँध गया, यह भी मुझे नहीं पता। मेरा सांसारिक जीवन संभवतः अनादि काल से चल रहा है और अब मेरा लक्ष्य परमात्मा की शरण में जाना है। इसके लिए मुझे आसक्ति को त्यागना होगा, मोह से मुक्त होना होगा।

जिस ब्रह्माण्ड में मैं रह रहा हूँ, वह परमात्मा के उस शाश्वत धाम से भिन्न है। परमात्मा का शाश्वत धाम एक आध्यात्मिक जगत है, जो दिव्य प्रकाश से प्रकाशित है।

हमारे अस्तित्व के दो पक्ष हैं -

(1) भौतिक अस्तित्व - वर्तमान शरीर स्वरूप

(2) आध्यात्मिक अस्तित्व

भौतिक अस्तित्व जन्म, मृत्यु, ज़रा और व्याधि के दुःखों से भरा पड़ा है। इसमें हम शरीर और मन की धारणा से शासित होते हैं। आध्यात्मिक अस्तित्व में निर्बाध आध्यात्मिक जीवन मिलता है जो शाश्वत होने के साथ आनंद और ज्ञान से परिपूर्ण होगा। आध्यात्मिक अस्तित्व में आत्मा परमात्मा के निरंतर दिव्य संपर्क में रहेगी। हमें अपनी चेतना अर्थात् आत्मा को परमात्मा पर केंद्रित करना चाहिए। परमात्मा से जुड़ने के लिए हमें ध्यान, भक्ति, और निस्वार्थ सेवा का अभ्यास करना चाहिए। विज्ञान भौतिक जगत की व्याख्या करता है, परंतु आत्मा और परमात्मा के रहस्य को समझने के लिए आध्यात्मिक चिंतन आवश्यक है।

सार

इस मानव जीवन का उद्देश्य आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। ध्यान, प्रार्थना, निस्वार्थ सेवा, और शास्त्रों का अध्ययन इस मार्ग को प्रशस्त करते हैं। प्रत्येक दिन परमात्मा का स्मरण करें, उनकी कृपा के लिए आभार व्यक्त करें, और अपने कर्मों को उनकी सेवा में समर्पित करें। ऐसा करके हम जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर शाश्वत धाम में शांति व आनंद प्राप्त कर सकते हैं।

सादर,

केशव राम सिंघल

Tuesday, May 20, 2025

114 - गीता अध्ययन एक प्रयास

गीता अध्ययन एक प्रयास

ॐ

जय श्रीकृष्ण 🙏

गीता अध्याय 12 - भक्तियोग

=========

भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुन को भगवान् के साकार, निराकार और सर्व व्यापक तत्व को बता चुके हैं। गीता के बारहवें अध्याय में भगवान् भक्तियोग के बारे में अर्जुन को ज्ञान देते हैं।

12 / 1

अर्जुन उवाच

एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते।

ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः।।

12 / 2

श्रीभगवानुवाच

मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते।

श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः।।

12 / 3

ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते।

सर्वत्रगमचिन्त्यं च कुत्स्थामचलं ध्रुवम्।।

12 / 4

संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः।

ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभुतहिते रताः।।

12 / 5

क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्।

अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते।।

12 / 6

ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः।

अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते।।

12 / 7

तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्।

भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्।।

12 / 8

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय।

निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय।।

12 / 9

अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्।

अभ्यासयोगेन ततो मामिच्च्हाप्तुं धनञ्जय।।

12 / 10

अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव।

मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि।।

12 / 11

अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः।

सर्वकर्मफ़लत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्।।

12 / 12

श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते।

ध्यानात्कर्मफ़लत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्।।

12 / 13

अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करून एव च।

निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी।।

12 / 14

संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः।

मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः।।

12 / 15

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः।

हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः।।

12 / 16

अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः।

सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः।।

12 / 17

यो न ह्यष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति।

शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः।।

12 / 18

समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः।

शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः।।

12 / 19

तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनाचित्।

अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः।।

12 / 20

ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते।

श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः।।

भावार्थ

अर्जुन ने भगवान् श्रीकृष्ण से कहा -

इस प्रकार निरन्तर लगे हुए भक्तजन आपकी पूजा करते हैं या जो अप्रकट ब्रह्म की पूजा करते हैं, उनमें से कौन सा योग मार्ग सर्वश्रेष्ठ है?

भगवान् श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा -

जो लोग मुझमें मन लगाकर सदैव स्थिर होकर मेरी पूजा करते हैं और परम श्रद्धा से युक्त हैं, मैं उन्हें योग में परम सिद्ध मानता हूँ। जो इन्द्रिय अनुभूति से परे हैं, अवर्णनीय हैं, अव्यक्त हैं, जिनकी वे पूजा करते हैं, जो सर्वव्यापी और अकल्पनीय है और जहाँ भी है, वहाँ निश्चित रूप से अपरिवर्तनीय है। जो इन्द्रिय-समूह को वश में करके वे सर्वत्र समचित्त और समदर्शी रहते हैं, जो समस्त प्राणियों के कल्याण में तत्पर रहते हैं, वे मुझे ही प्राप्त करते हैं। जिन लोगों का मन भगवान् के अव्यक्त में आसक्त है, उनके लिए दुःख अधिक है, क्योंकि अव्यक्त में आसक्ति मार्ग देहधारी मनुष्य के लिए अधिक कष्टकर होता है। लेकिन जो लोग अपने समस्त कर्मों को मुझे अर्पित कर देते हैं और मुझमें ही समर्पित हो जाते हैं, वे अनन्त योग से मेरा ध्यान करते हुए मेरी पूजा करते हैं। मैं उन्हें मृत्यु और भवसागर से मुक्ति दिलाने वाला हूँ। हे अर्जुन, जिनका मन मुझमें स्थिर है, उनके लिए मैं जन्म-मृत्यु के चक्र से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। अपना मन केवल मुझमें ही लगाओ और अपनी बुद्धि मुझमें ही एकाग्र करो। इस प्रकार तुम निःसंदेह मुझमें वास कर सकोगे। हे अर्जुन, यदि तुम अपना मन मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो भक्तिरूप मार्ग से मुझे प्राप्त कर सकते हो। यदि तुम भक्ति योग के विधि-विधानों को करने में असमर्थ हो, किन्तु मेरे लिए कर्मो के द्वारा समर्पित रहो। मेरे लिए भी कर्म करते हुए भी तुम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो । मेरे योग का आश्रय लेने के लिए यदि तुम यह भी करने में असमर्थ हो, तो फिर आत्मसंयम के साथ सभी कर्मों के फलों का त्याग कर दो। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ होता है और ऐसे त्याग से शांति प्राप्त होती है। जो सभी प्राणियों का मित्र और कर्ता है, वह किसी से घृणा नहीं करता। ऐसा व्यक्ति आसक्ति और अहंकार से मुक्त होता है, दुःख और सुख में समान रहता है, तथा क्षमावान होता है। ऐसा व्यक्ति सदैव संतुष्ट, आत्म-संयमी, दृढ़ निश्चयी होता है, जिसने अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित कर दिया है और जो मेरा भक्त है, वह मुझे प्रिय है। जिससे दुनिया नहीं डरती, और जो दुनिया से नहीं डरता, जो हर्ष, क्रोध, भय और चिंता से मुक्त है, वह मुझे प्रिय है। जो निःस्वार्थ, शुद्ध, सक्षम, उदासीन और पीड़ा से मुक्त है। जो समस्त कर्मों को मुझे अर्पित कर देता है, वह मुझे प्रिय है। जो घृणा नहीं करता, शोक नहीं करता, इच्छा नहीं करता। जो अच्छाई और बुराई का त्याग कर देता है और भक्ति से पूर्ण है, वह मुझे प्रिय है। जो शत्रु और मित्र के प्रति, तथा सम्मान और अपमान के प्रति समान है। जो सर्दी और गर्मी में, सुख और दुःख में सम रहता है और आसक्ति से रहित है। जो निन्दा और प्रशंसा समान भाव रख संतुष्ट और मौन रहता है। जो घर-बार की परवाह नहीं करता, मन से स्थिर, भक्त है, वह मेरा प्रिय है। जो लोग भक्ति के इस धर्म-पथ की उपासना करते हैं, मुझमें श्रद्धा रखते हैं और मुझमें पूर्णतया तत्पर रहते हैं, वे मुझे बहुत प्रिय हैं।

प्रसंगवश

गीता का बारहवाँ अध्याय, भक्तियोग, भक्ति के मार्ग को समझने में महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं कि साकार (भगवान के व्यक्त रूप) और निराकार (अव्यक्त, निर्गुण) भक्ति में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। इस अध्याय में भगवान् श्रीकृष्ण बताते हैं कि जो भक्त उनके साकार रूप में (उनके व्यक्तित्व में) श्रद्धा और एकाग्रता के साथ भक्ति करते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि यह मार्ग सरल और अधिक सुलभ है। निराकार, निर्गुण ब्रह्म की उपासना कठिन है, क्योंकि यह देहधारी मनुष्य के लिए जटिल और दुखदायी हो सकता है। फिर भी, जो इसे समर्पण और संयम के साथ करते हैं, वे भी भगवान को प्राप्त करते हैं। भगवान् श्रीकृष्ण भक्ति के निम्न क्रमबद्ध मार्ग बताते हैं -

- मन को भगवान में स्थिर करना

- यदि यह संभव न हो, तो अभ्यास योग

- यदि अभ्यास भी कठिन हो, तो भगवान के लिए कर्म करना

- और यदि यह भी संभव न हो, तो कर्मफल का त्याग करना

गीता के इस अध्याय में ज्ञान, ध्यान, और कर्मफल त्याग का क्रमबद्ध महत्व बताया गया है। कर्मफल त्याग से शांति प्राप्त होती है, जो भक्ति का अंतिम लक्ष्य है। गीता के इस अध्याय में एक आदर्श भक्त के गुणों का वर्णन है, जैसे कि सभी प्राणियों के प्रति मैत्री, करुणा, निर्ममता, निरहंकारिता, समदृष्टि, संतुष्टि, और आत्मसंयम वाला भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जो भक्त श्रद्धा और समर्पण के साथ इस भक्तियोग का पालन करते हैं, वे भगवान के परम प्रिय होते हैं और उन्हें परम शांति प्राप्त होती है।

भक्तियोग भगवद्गीता का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो भक्ति को सबसे सरल और प्रभावी मार्ग के रूप में प्रस्तुत करता है। यह साकार और निराकार भक्ति की तुलना करता है, लेकिन साकार भक्ति को अधिक सुलभ और श्रेष्ठ बताता है। यह अध्याय भक्त के गुणों और भक्ति के विभिन्न स्तरों को समझाकर भक्तियोग को जीवन में अपनाने की प्रेरणा देता है। परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्तियोग श्रेष्ठ मार्ग है जिससे भगवान् को प्राप्त किया जा सकता है

सादर,

केशव राम सिंघल

Sunday, May 18, 2025

113 - गीता अध्ययन एक प्रयास

गीता अध्ययन एक प्रयास

ॐ

जय श्रीकृष्ण 🙏

गीता अध्याय 11 - भगवान् का विराट रूप

=========

11 / 52

श्रीभगवानुवाच

सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम।

देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनाकाङ्क्षिणः।।

11 / 53

नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया।

शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा।।

11 / 54

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन।

ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप।।

11 / 55

मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः।

निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव।।

भावार्थ

भगवान् श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा -

तुमने मेरा यह रूप देखा है जिसे देख पाना बहुत कठिन है। देवता भी इस रूप के दर्शन को तरसते हैं। जैसा तुमने मुझे देखा, वैसा न वेदों से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न यज्ञ से देखना संभव है जैसे तुमने मुझे देखा है। परंतु हे अर्जुन, केवल भक्ति से ही मुझे समझना संभव है। हे परंतप (अर्जुन), इस प्रकार तुम सत्य को जान, देख और मुझमें एकाकार हो सकते हो। हे अर्जुन, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझमें परम है, जो मेरा भक्त है, तथा जो आसक्ति से रहित है। जो सम्पूर्ण प्राणियों के प्रति द्वेष से रहित है, वह मुझे प्राप्त होता है।

प्रसंगवश

गीता के अध्याय 11 में भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं, जो अत्यंत दुर्लभ और अलौकिक है। श्लोक 52-55 में भगवान इस विराट रूप के दर्शन और उन्हें प्राप्त करने के मार्ग का सार बताते हैं। भगवान् का यह रूप उनकी अनंत महिमा और दिव्यता का प्रतीक है। सार रूप में ये श्लोक भक्ति के सर्वोच्च स्थान को स्थापित करते हैं। भगवान का विराट रूप, जो विश्व की संपूर्णता का द्योतक है, केवल अनन्य भक्ति से ही जाना और प्राप्त किया जा सकता है। यह भक्ति न केवल भगवान के प्रति समर्पण है, बल्कि निष्काम कर्म, वैराग्य, और सभी प्राणियों के प्रति प्रेम व करुणा का संगम है। जो इस मार्ग पर चलता है, वह भगवान के साथ एकत्व प्राप्त करता है।

सादर,

केशव राम सिंघल

Saturday, May 17, 2025

112 - गीता अध्ययन एक प्रयास

गीता अध्ययन एक प्रयास

ॐ

जय श्रीकृष्ण 🙏

गीता अध्याय 11 - भगवान् का विराट रूप

=========

11 / 47

श्रीभगवानुवाच

मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शित्मात्मयोगात्।

तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्।।

11 / 48

न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः।

एवंरूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं तवदन्येन कुरु प्रवीर।।

11 / 49

मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ् ममेदम्।

व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य।।

11 / 50

सञ्जय उवाच

इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः।

आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा।।

11 / 51

अर्जुन उवाच

दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन।

इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः।।

भावार्थ

भगवान् श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा -

हे अर्जुन, मैंने प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें यह अपनी अन्तरङ्गशक्ति से यह रूप दिखाया है। यह तेजोमय समग्र ब्रह्माण्ड, अनन्त और मौलिक, जिसे आपके अलावा किसी ने पहले कभी नहीं देखा। न तो वेदों के अध्ययन से और यज्ञों से, न ही दान से, न ही अनुष्ठानों से, न ही कठोर तपस्या से,

हे पराक्रमी (अर्जुन), आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी मुझे इस भौतिक जगत में इस रूप में नहीं देख सकता। मेरे इस भयानक रूप को देखकर तुम व्याकुल मत होओ और न ही भ्रमित होओ, तुम्हारा भय दूर करता हूँ और मन प्रसन्न हो गया है, अब तुम मेरे इसी रूप को फिर से देखो।

संजय ने धृतराष्ट्र से कहा -

श्रीकृष्ण ने अर्जुन से ऐसा कहकर वसुदेवजी (भगवान् श्रीकृष्ण) ने पुनः उसे अपना स्वरूप दिखाया। फिर भगवान् ने सौम्य रूप धारण कर भयभीत अर्जुन को धैर्य प्रदान किया।

अर्जुन ने भगवान् श्रीकृष्ण से कहा -

हे जनार्दन (भगवान् श्रीकृष्ण), आपके इस सौम्य मानव रूप को देखकर अब मैं शांत हो चुका हूँ, होश में हूँ और प्रकृति के बीच वापस चला गया हूँ।

प्रसंगवश

गीता अध्याय 11 के 47 से 51 श्लोकों में भगवान श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को अपने विराट रूप के दर्शन और उसके बाद सौम्य रूप में वापसी का वर्णन है। श्लोक 47 में भगवान श्रीकृष्ण बताते हैं कि उन्होंने अपनी योगमाया से प्रसन्न होकर अर्जुन को अपना तेजोमय, अनन्त, विश्वरूप दिखाया, जो पहले किसी ने नहीं देखा। श्लोक 48 में वे कहते हैं कि यह विराट रूप न वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, कर्मकांड, या तपस्या से देखा जा सकता है; यह केवल अर्जुन को विशेष कृपा से दिखाया गया। श्लोक 49 में भगवान अर्जुन को इस भयावह रूप से विचलित या भ्रमित न होने का आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि अब वे अपने सौम्य रूप में वापस आ रहे हैं। श्लोक 50 में संजय युद्धिष्ठर को बताते हैं कि श्रीकृष्ण ने अर्जुन को अपना सामान्य (सौम्य) रूप पुनः दिखाया और भयभीत अर्जुन को सांत्वना दी। श्लोक 51 में अर्जुन भगवान् श्रीकृष्ण से कहते हैं कि भगवान के सौम्य मानव रूप को देखकर अब वे शांत, सचेत, और अपनी सामान्य अवस्था में लौट आए हैं।

ये श्लोक भगवान के विराट और सौम्य दोनों रूपों के दर्शन के महत्व को दर्शाते हैं। विराट रूप भगवान की अनन्तता और सर्वोच्चता को प्रकट करता है, जबकि सौम्य रूप उनकी करुणा और भक्त के साथ सामान्य संबंध को दर्शाता है। यह अध्याय भक्ति, कृपा, और भगवान के स्वरूप के प्रति श्रद्धा का महत्व भी रेखांकित करता है।

सादर,

केशव राम सिंघल

Sunday, May 11, 2025

111 - गीता अध्ययन एक प्रयास

गीता अध्ययन एक प्रयास

ॐ

जय श्रीकृष्ण 🙏

गीता अध्याय 11 - भगवान् का विराट रूप

=========

प्रतीकात्मक चित्र साभार - ओपनएआई (OpenAI)

11 / 41

सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति।

अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्प्रणयेन वापि।।

11 / 42

यच्चावहासार्थमसत्क्रितोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु।

एकोऽथावाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वाम्हमप्रमेयम्।।

11 / 43

पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्।

न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव।।

11 / 44

तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्।

पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्।।

11 / 45

अदृष्टपूर्वं ह्रषितोऽस्मि द्रष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे।

तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास।।

11 / 46

किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव।

तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते।।

भावार्थ

अर्जुन ने भगवान् श्रीकृष्ण से कहा -

मैंने आपको मित्र मान कर बलपूर्वक कहा, हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र। मैंने आपकी महिमा को न तो लापरवाही से जाना है, न प्रेम से। हे अच्युत (श्रीकृष्ण), यह कि मनोरंजन, आराम, आसन और भोजन करते समय उपहास के लिए कई बार आपका अनादर किया, कभी अकेले, कभी मित्रों के समक्ष, कृपया मुझे क्षमा करें। आप समस्त चर-अचर जगत के जनक हैं और आप ही इसके आदरणीय तथा महानतम गुरु हैं। हे अप्रतिम प्रभाव वाले (भगवान् श्रीकृष्ण) तीनों लोकों में आपके समान या आपसे बड़ा कोई नहीं है, अन्य की तो बात ही क्या करें। अतः मैं नतमस्तक होकर, ध्यान करते हुए, अपने शरीर को प्रसन्न करता हूँ, हे प्रभु, मैं आपकी कृपा की याचना करता हूँ। हे प्रभु (भगवान् श्रीकृष्ण), आप अपने प्रियतम के साथ वैसा ही बर्ताव करें, जैसा एक पिता अपने पुत्र के साथ करता है, जैसा एक मित्र अपने मित्र के साथ करता है। आपका विराट रूप देखकर बहुत खुश हूँ, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा और मेरा मन पुलकित हो गया है। हे देवों के देव, हे जगन्निवास (भगवान् श्रीकृष्ण), कृपया मुझे पुनः वही रूप दिखाइये। मैं आपको हाथ में मुकुट, गदा और चक्र लिए देखना चाहता हूँ। हे विश्वमूर्ति (भगवान् श्रीकृष्ण), आप उसी रूप में चतुर्भुज रूप में हजार भुजाओं वाले बनिए।

प्रसंगवश

इन श्लोकों में अर्जुन का भगवान श्रीकृष्ण के प्रति समर्पण, भक्ति और उनके विराट रूप को देखकर उत्पन्न विस्मय व भय का सुंदर चित्रण है। श्लोक 41-42 में अर्जुन अपनी भूल के लिए क्षमा माँगते हैं। उन्होंने श्रीकृष्ण को सखा मानकर अनौपचारिकता और उपहास किया, जो उनकी महिमा को न जानने के कारण हुआ। यहाँ अर्जुन का विनम्र भाव और प्रेमपूर्ण समर्पण झलकता है। श्लोक 43-४४ में अर्जुन श्रीकृष्ण को विश्व के पिता, गुरु और सर्वोच्च मानते हुए उनकी अतुलनीय महिमा की प्रशंसा करते हैं। वे प्रणाम कर, पिता-पुत्र और मित्र-मित्र जैसे प्रेमपूर्ण संबंध की भावना से कृपा की याचना करते हैं। श्लोक 45-46 में अर्जुन श्रीकृष्ण के विराट रूप से हर्षित और भयभीत दोनों हैं। वे प्रभु से अपने परिचित चतुर्भुज रूप (मुकुट, गदा, चक्र सहित) में दर्शन देने की प्रार्थना करते हैं, जो उनकी भक्ति और सहजता को दर्शाता है।

सादर,

केशव राम सिंघल

110 - गीता अध्ययन एक प्रयास

गीता अध्ययन एक प्रयास

ॐ

जय श्रीकृष्ण 🙏

गीता अध्याय 11 - भगवान् का विराट रूप

=========

11 / 32

श्रीभगवानुवाच

कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः।

ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः।।

11 / 33

तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्।

मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्।।

11 / 34

द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्।

मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्।।

11 / 35

सञ्जय उवाच

एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी।

नमस्कृत्वा भूय एवाः कृष्णं सगद्रदं भीतभीतः प्रणम्य।।

11 / 36

अर्जुन उवाच

स्थाने ह्रषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च।

रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः।।

11 / 37

कस्माश्च ते न नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे।

अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्।।

11 / 38

त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्।

वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरुप।।

11 / 39

वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च।

नमो नमस्तेऽस्तु सहस्त्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते।।

11 / 40

नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व।

अनन्त्वीर्यामितविक्रंस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः।।

भावार्थ

भगवान् श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा -

मैं काल हूँ, लोकों का नाश करने वाला,लोगों का विनाश करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे सिवा विरोधी सेनाओं में कोई अन्य योद्धा खड़ा नहीं रहेगा। हे सव्यसाची (अर्जुन), इसलिए उठो और यश प्राप्त करो, अपने शत्रुओं पर विजय पाओ और समृद्ध राज्य का आनन्द लो। मैंने इन्हें पहले ही मार दिया है, तुम तो युद्ध में निमित्तमात्र हो। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य वीर योद्धाओं को मैंने पहले ही मार दिया है, अतः उनको मार डालो, चिन्ता मत करो, युद्ध करो, तुम युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे।

संजय ने धृतराष्ट्र से कहा -

केशव (भगवान् श्रीकृष्ण) के ये वचन सुनकर किरीटी (अर्जुन) हाथ जोड़कर कांपने लगे और भयभीत होकर उसने भगवान् श्रीकृष्ण को प्रणाम कर अवरुद्ध स्वर में इस प्रकार कहा।

अर्जुन ने भगवान् श्रीकृष्ण से कहा -

हे हृषीकेश (श्रीकृष्ण), आपके नाम के श्रवण से संसार आनन्दित होता है और आपकी कीर्ति से आकर्षित होता है। राक्षस भयभीत होकर इधर-उधर भाग रहे हैं और सिद्धपुरुष आपको नमस्कार करते हैं। हे महान् आत्मा (भगवान् श्रीकृष्ण), आप अनन्त देवों के स्वामी हैं, ब्रह्माण्ड के स्रोत हैं, आप अविनाशी सत्ता और परब्रह्म हैं। फिर वे उस महान ब्रह्म के रचयिता को क्यों नहीं प्रणाम करें? आप आदिदेव हैं, आप पुरातन पुरुष हैं, आप इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च निधि हैं। हे अनंत रूप (भगवान् श्रीकृष्ण) आप ही जानने योग्य और परम धाम के ज्ञाता हैं और आप ही से यह जगत व्याप्त है। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, सृष्टिकर्ता और पितामह हैं। मैं आपको हजार बार नमस्कार करता हूँ और मैं आपको बार-बार नमस्कार करता हूँ। आगे और पीछे से आपको नमस्कार है, हर जगह और चारो ओर से आपको नमस्कार है। आप अनन्त और अपरिमित शक्तिमान हैं, आप सबमें व्याप्त हैं, अतः आप ही सब कुछ हैं।

प्रसंगवश

गीता श्लोक 32 से 40 में भगवान श्रीकृष्ण अपने विराट स्वरूप के माध्यम से अर्जुन को यह समझाते हैं कि वे कालरूप में विश्व का संहार करने वाले हैं और युद्ध के परिणाम पहले ही निश्चित हैं। भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुन को कर्म में प्रवृत्त होने और यश प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि द्रोण, भीष्म, कर्ण जैसे योद्धा भगवान द्वारा पहले ही निहत किए जा चुके हैं, और अर्जुन केवल निमित्तमात्र है। संजय इस दृश्य का वर्णन करते हुए बताते हैं कि अर्जुन भयभीत और विनम्र होकर भगवान को प्रणाम करते हैं। इसके बाद, अर्जुन भगवान की स्तुति करते हैं, उन्हें विश्व के मूल स्रोत, अनंत, सर्वव्यापी, और सभी रूपों (वायु, यम, अग्नि आदि) में विद्यमान बताते हैं। वे बार-बार भगवान को नमस्कार करते हैं, उनकी अनंत शक्ति और महिमा को स्वीकार करते हुए।

इन श्लोकों का मुख्य संदेश निम्न है -

- भगवान सर्वशक्तिमान और विश्व के नियंता हैं; सभी घटनाएँ उनकी इच्छा से संचालित होती हैं।

- मनुष्य को केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि परिणाम भगवान के हाथ में है।

- भगवान की महिमा अनंत है, और उनकी भक्ति व विनम्रता ही मनुष्य को सही मार्ग दिखाती है।

सादर,

केशव राम सिंघल

Wednesday, May 7, 2025

109 - गीता अध्ययन एक प्रयास

गीता अध्ययन एक प्रयास

ॐ

जय श्रीकृष्ण 🙏

गीता अध्याय 11 - भगवान् का विराट रूप

=========

11 / 24

नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम्।

दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यधितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो।।

11 / 25

दन्ष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि।

दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास।।

11 / 26

अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घै:।

भीष्मो द्रोणः सुत्पुत्र्स्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः ।।

11 / 27

वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दन्ष्ट्राकरालानि भयानकानि।

केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः।।

11 / 28

यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति।

तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति।।

11 / 29

यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः।

तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः।।

11 / 30

लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ता ल्लोकान्समग्रान्वदनैर्ज्वलद्भिः।

तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो।।

11 / 31

आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु देववर प्रसीद।

विग्यातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्।।

भावार्थ

अर्जुन भगवान् श्रीकृष्ण से कहते हैं -

हे विष्णु (भगवान् श्रीकृष्ण), आपका चेहरा आसमान को छू रहा है और वह कई रंगों में चमक रहा है। आपकी आँखें बड़ी और चमक रही है।

आपको देखकर मेरी अन्तरात्मा व्याकुल हो गयी है और मुझे न तो धैर्य मिलता है और न ही शांति। हे देवों के स्वामी, हे ब्रह्माण्ड के पालनहार, आपका चेहरा और नुकीले दाँत भयानक और प्रलय की तरह लग रहे हैं, मैं संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ। मुझ पर दया करो। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र तथा अनेक राजाओं की सेना सहित भीष्म, द्रोण, सूतपुत्र (कर्ण)और हमारे प्रमुख योद्धाओं के साथ आपके भयानक और डरावने नुकीले दाँतों के बीच आपके मुँह में घुसे हुए आपके दाँतों तले दबे पड़े दिखाई देते हैं, उनके ऊपरी अंग कुचले हुए दिखाई देते हैं। जैसे बहुत सी नदियाँ समुद्र की ओर बहती हैं, उसी प्रकार मनुष्यों की दुनिया के नायक तुम्हारे प्रज्ज्वलित चेहरों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे जलती हुई आग में स्वयं नष्ट होने के लिए तीव्र गति से प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार समस्त लोक विनाश के लिए तीव्र गति से तुम्हारे मुख में प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, आप अपने ज्वलन्त मुखों से सम्पूर्ण संसार को चाटकर निगल रहे हो। आपकी प्रचण्ड किरणें सम्पूर्ण जगत को अपने तेज से परिपूर्ण कर रही हैं। हे देव-वर (देवताओं में श्रेष्ठ), कृपया मुझे बताइये कि आप कौन हैं? कृपया प्रसन्न होइये। मैं आपको मूल रूप से, जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपके प्रयोजन को नहीं जान पा रहा हूँ।

प्रसंगवश

गीता के ग्यारहवें अध्याय के उपर्युक्त वर्णित श्लोकों में अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण के विराट रूप को देखकर अभिभूत और भयभीत होकर उनकी महिमा का वर्णन करते हैं। भगवान का यह रूप विशाल, तेजस्वी, बहुरंगी और भयंकर है, जिसमें उनकी चमकती विशाल आँखें, नुकीले दाँत और प्रलयकारी मुख दिखाई देते हैं। इस दृश्य को देखकर अर्जुन का मन व्याकुल हो जाता है, और वे धैर्य व शांति खो देते हैं। वे देखते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र, भीष्म, द्रोण, कर्ण सहित अनेक योद्धा भगवान के भयानक मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, जहां उनके शरीर दाँतों तले कुचले जा रहे हैं। अर्जुन इस दृश्य की तुलना नदियों से करते हैं, जो समुद्र में समा जाती हैं, और पतंगों से, जो आग में जलकर नष्ट हो जाते हैं। भगवान के तेजस्वी मुख समस्त लोकों को निगल रहे हैं, और उनकी प्रचंड किरणें सृष्टि को तप्त कर रही हैं। अंत में, अर्जुन भय और श्रद्धा के साथ भगवान से उनके इस उग्र रूप का परिचय पूछते हैं, उनकी कृपा मांगते हैं और उनके मूल स्वरूप व प्रयोजन को समझने की इच्छा व्यक्त करते हैं।

यह खंड भगवान श्रीकृष्ण के सर्वशक्तिमान, सर्वनाशक और सृष्टि के नियामक स्वरूप को दर्शाता है, जो काल और कर्म के अधीन सभी को समेट लेता है।

सादर,

केशव राम सिंघल

Monday, May 5, 2025

108 - गीता अध्ययन एक प्रयास

गीता अध्ययन एक प्रयास

ॐ

जय श्रीकृष्ण 🙏

गीता अध्याय 11 - भगवान् का विराट रूप

=========

11 / 15

अर्जुन उवाच

पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान्।

ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थमृषिश्च सर्वानुरंगाश्च दिव्यान्।।

11 / 16

अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरुपम्।

नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप।।

11 / 17

किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमनम्।

पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद्दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्।

11 / 18

त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्।

त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगॊप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे।।

11 / 19

अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम्।

पश्यामि त्वां दॆप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्।।

11 / 20

द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः।

द्रष्टाव्द्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्।।

11 / 21

अमी हि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति।

स्वस्तीत्युक्त्वा महर्शिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः।।

11 / 22

रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च।

गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे।।

11 / 23

रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादम्।

बहूदरं बहुन्दष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्।।

भावार्थ

अर्जुन भगवान् श्रीकृष्ण से कहते हैं - हे देव, मैं आपके शरीर में सभी देवताओं तथा अन्य जीवों को देख रहा हूँ। कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी, सभी ऋषियों और दिव्य भक्तों को देख रहा हूँ। मैं आपको अनेक भुजाओं, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त, सर्वत्र अनन्त स्वरूप वाला देख रहा हूँ। हे जगत के स्वामी, हे जगत के रूप, मैं न अंत देखता हूँ, न मध्य, न आरंभ। मुकुट, राजदण्ड, चक्र, प्रकाश का पुंज, मन चारों ओर चमक रहा है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम अथाह हो, चारों ओर से धधकती आग और सूर्य से चमक रहे हो। आप अविनाशी हैं, जानने योग्य सर्वोच्च हैं, आप इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च निधि हैं। आप सनातन धर्म के अक्षय रक्षक हैं, आप ही सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आप अनादि, मध्य, अनन्त हैं, शक्तिशाली, अनन्त भुजाओं वाले, चन्द्रमा और सूर्य के समान नेत्रों वाले मैं आपको जलती हुई आग के समान मुख वाला देखता हूँ, जो अपने तेज से इस ब्रह्माण्ड को गर्म कर रहा है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का यह अन्तर केवल आप और सभी दिशाओं द्वारा ढका हुआ है। हे महान आत्मा, आपके अद्भुत और भयानक रूप को देखकर तीनों लोक भयभीत हैं। देवताओं के प्रतिनिधि आपकी शरण ले रहे हैं, जिनमें से कुछ भयभीत हैं और हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। 'सबका कल्याण हो' कहकर महर्षियों और सिद्धों की समूह आपकी खूब स्तुति कर रहे हैं। शिव के विविध रूप (रूद्र), सूर्य, वसु, ब्रह्माण्ड के सभी साध्य, अश्विन, मरुत, चोष्मप, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समूह सभी आश्चर्यचकित होकर आपकी ओर देख रहे हैं। हे महाबाहु (भगवान्) आपका रूप महान है, आपके अनेक मुख, नेत्र, अनेक भुजाएँ, पैर, अनेक पेट और अनेक दांत एक साथ देखकर सभी लोक भयभीत हैं और मैं भी।

प्रसंगवश

अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण के विराट रूप में उनकी सर्वव्यापकता, अनंतता और दिव्यता को देखकर अभिभूत हैं। यह दर्शन उन्हें विश्व के पर

जो इस विश्व को अपने तेज से प्रकाशित कर रहा है। यहाँ भगवान का यह रूप न केवल उनकी सर्वोच्चता को दर्शाता है, बल्कि यह भी प्रकट करता है कि वे ही सृष्टि के आधार, रक्षक और संहारक हैं। अर्जुन का यह वर्णन उनके भक्ति, विस्मय और भय के मिश्रित भाव को दर्शाता है, जो इस दर्शन के प्रभाव को और गहरा करता है।

भगवान् के विराट रूप का दर्शन हमें सिखाता है कि विश्व एक परम शक्ति द्वारा संचालित है, और हम सभी उनका अंश हैं। यह हमें एकता, निःस्वार्थ कर्म, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी, और आध्यात्मिक जागरूकता की ओर ले जाता है। आधुनिक जीवन की जटिलताओं, तनाव, और विभाजनों के बीच यह दर्शन हमें संतुलन, विश्वास, और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है।

सादर,

केशव राम सिंघल

Thursday, May 1, 2025

गीता अध्ययन एक प्रयास - गीता ज्ञान - 02 - जीव, आत्मा, और शरीर की प्रकृति

गीता अध्ययन एक प्रयास

गीता ज्ञान - 02 - जीव, आत्मा, और शरीर की प्रकृति

********

चित्र साभार NightCafe

जीव का मनुष्य योनि में जन्म केवल उसके अपने कल्याण के लिए हुआ है।

जीव में एक तो चेतन परमात्मा का अंश है और एक जड़ प्रकृति का अंश है। यह विचार गीता के अध्याय 7, श्लोक 4-5 में देखने को मिलता है, जहाँ श्रीकृष्ण अपनी अपरा (जड़) और परा (चेतन) प्रकृति का वर्णन करते हैं। चेतन अंश के कारण जीव परमात्मा में लीन होना चाहता है और जड़ अंश के कारण वह संसार से राग हटा नहीं पाता। परमात्मा की सत्ता और जीव की सत्ता एक ही है। राग-द्वेष को नियंत्रित करने के लिए हमें नकारात्मक भावों को अपने अंतर्मन में आने से रोकना चाहिए। इसके लिए प्रातःकालीन ध्यान साधना एक सरल उपाय हो सकता है।

शरीर और शरीरी (आत्मा) - शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है। शरीर नाशवान है, आत्मा अविनाशी है। शरीर का आकार होता है, आत्मा निर्विकार है। शरीर में प्रतिक्षण परिवर्तन होता है और आत्मा अनंतकाल तक ज्यों का त्यों ही रहता है। शरीर जड़ संसार का निवासी है और आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा निरंतर अमरता में रहता है और शरीर निरंतर मृत्यु में रहता है। शरीर हमारा (व्यक्ति का) स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप काल से अतीत है। शरीर को अपना स्वरूप मानने से हमें काल (भू, भविष्य और वर्तमान) दीखता है। यह गीता के अध्याय 2, श्लोक 13-25 के ज्ञान से पूरी तरह मेल खाता है, जहाँ आत्मा की अमरता और शरीर की क्षणभंगुरता का वर्णन है।

अनेक युग बीत जाएं तो भी आत्मा बदलता नहीं क्योंकि वह परमात्मा का अंश है। शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। आत्मा द्रष्टा है और शरीर दृश्य है। आत्मा दीखता नहीं है, शरीर दीखता है। शरीर में अवस्थाओं का परिवर्तन होता रहता है, जबकि आत्मा में परिवर्तन नहीं होता। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है।

स्थूल शरीर का हमें ज्ञान होता है, पर सूक्ष्म-शरीर और कारण-शरीर का हमें ज्ञान नहीं होता। स्थूल-शरीर का ज्ञान होने के कारण हम स्थूल-शरीर की अवस्थाओं (बालक, जवानी, बुढ़ापा) समझ पाते हैं। सूक्ष्म-शरीर और कारण-शरीर का ज्ञान उसकी अवस्थाओं में होता है। स्थूल-शरीर की जागृत, सूक्ष्म-शरीर की स्वप्न और कारण-शरीर की सुषुप्ति अवस्था मानी जाती है। कारण-शरीर में स्वभाव रहता है, जिसको हम स्थूल दृष्टि से आदत कहते हैं।

स्थूल-शरीर की अवस्थाओं (बालक, जवानी, बुढ़ापा) के बदलने पर तो उसका ज्ञान होता है, पर देहान्तर होने पर पूर्व-जन्म के शरीर का ज्ञान नहीं होता क्योंकि देहान्तर (जन्म और मृत्यु) के समय बहुत ज्यादा कष्ट होता है और उस कष्ट के कारण बुद्धि में पूर्व-जन्म की स्मृति नहीं रहती। देहान्तर की प्राप्ति होने पर पहले वाला स्थूल-शरीर छूट जाता है, पर यदि कल्याण (मोक्ष) प्राप्त न हो तो सूक्ष्म-शरीर और कारण-शरीर नहीं छूटते।

ॐ तत् सत्।

सादर,

केशव राम सिंघल

Wednesday, April 30, 2025

#107 - गीता अध्ययन एक प्रयास

गीता अध्ययन एक प्रयास

ॐ

जय श्रीकृष्ण 🙏

गीता अध्याय 11 - भगवान् का विराट रूप

=========

प्रतीकात्मक चित्र - साभार NightCafe

11 / 01

अर्जुन उवाचः

मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम्।

यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम।।

11 / 02

भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया।

त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्।।

11 / 03

एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर।

द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम।।

11 / 04

मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो।

योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्।।

11 / 05

श्रीभगवानुवाच -

पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः।

नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च।।

11 / 06

पश्यादित्यान्वसून्रुद्रानश्विनौ मरुतस्तथा।

बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत।।

11 / 07

इहैकस्थं जगत् कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम्।

मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि।।

11 / 08

न तु मां शक्यसे द्रष्टुं अनेनैव स्वचक्षुषा।

दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्।।

11 / 09

संजय उवाच

एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः।

दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्।।

11 / 10

अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भुतदर्शनम्।

अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्।।

11 / 11

दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्।

सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्।।

11 / 12

दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता।

यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः।।

11 / 13

तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा।

अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा।।

11 / 14

ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः।

प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत।।

भावार्थ

अर्जुन भगवान् श्रीकृष्ण से कहते हैं - मुझ पर कृपा करके आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश दिया, उससे मेरा यह मोह (भ्रम) पूरी तरह दूर हो गया है। हे कमलनयन (भगवान् श्रीकृष्ण), मैंने आपसे सभी जीवों की उत्पत्ति और अंत के विषय में विस्तार से सुना, साथ ही आपके अविनाशी माहात्म्य को भी जाना। हे परमेश्वर, हे पुरुषोत्तम (भगवान् श्रीकृष्ण), आपने अपने बारे में जो कुछ कहा है, उस आपके दैवी स्वरूप को देखने की मेरी इच्छा है। हे प्रभो, हे योगेश्वर, यदि आप मानते हैं कि मैं आपके अविनाशी (विराट) स्वरूप को देखने में समर्थ हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना वह स्वरूप दिखाएँ।

भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं - हे पार्थ (अर्जुन), अब मेरे सैकड़ों-हजारों प्रकार के दिव्य रूपों को देख, जो विभिन्न रंग और आकृति के हैं। हे भारत (अर्जुन), सूर्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनों और मरुतों को देखो। पहले कभी न देखे गए अनेक आश्चर्यों को देखो। हे गुडाकेश (अर्जुन), मेरे इस देह में समस्त विश्व को एक स्थान पर, चलायमान और अविचल सहित देख, और जो कुछ भी तू देखना चाहता है, वह भी देख। लेकिन तुम मुझे अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ, ताकि तुम मेरे दिव्य योग का दर्शन कर सको।

संजय राजा धृष्टराष्ट्र से कहते हैं, हे राजा (धृतराष्ट्र), इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर श्रीहरि (श्रीकृष्ण) ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्यपूर्ण (विराट विश्वरूप) स्वरूप दिखाया।

अर्जुन ने देखा कि भगवान् कृष्ण के अनेक मुख और नेत्र, अनेक आश्चर्यजनक दृश्य, अनेक दिव्य आभूषण और वे अनेक दिव्य शस्त्र उठाए हुए थे। विश्वरूप में दिव्य मालाएँ और वस्त्र धारण किए हुए, दिव्य सुगंध से सुशोभित, सब कुछ आश्चर्य से भरपूर, अनंत और सर्वत्र व्याप्त था। यदि आकाश में एक साथ हजारों सूर्य उदय हो जाए, तब भी वह उस महात्मा के विश्वरूप के तेज की समानता नहीं कर सकता। उस समय पाण्डव (अर्जुन) ने देवदेव (श्रीकृष्ण) के शरीर में ब्रह्माण्ड को एक स्थान पर, अनेक रूपों में विभक्त देखा। तब मोह और आश्चर्य से भरपूर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने सिर झुकाकर देव (श्रीकृष्ण) को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोलना शुरू किया।

प्रसंगवश

गीता अध्याय 11 के पहले चार श्लोकों में अर्जुन की जिज्ञासा, भक्ति और श्रीकृष्ण के प्रति समर्पण का चित्रण है। इसके बाद के चार श्लोकों में भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार करते हैं और अपने विराट स्वरूप के दर्शन की तैयारी करते हैं, लेकिन यह भी स्पष्ट करते हैं कि इसके लिए दिव्य दृष्टि आवश्यक है। यह खंड भगवान के सर्वव्यापी, अनंत और ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूप को समझने का आधार तैयार करता है। इन श्लोकों से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर का सच्चा स्वरूप केवल भक्ति, विनम्रता और उनकी कृपा से ही देखा जा सकता है। सामान्य दृष्टि से परे, आध्यात्मिक दृष्टि की आवश्यकता होती है।

गीता अध्याय 11 के श्लोक 9 से 14 तक भगवान् कृष्ण के विराट विश्वरूप का प्रारंभिक वर्णन है। संजय श्रीकृष्ण के विश्वरूप को अनंत, भव्य, तेजस्वी और सर्वसमावेशी बताते हैं, जिसमें असंख्य मुख, नेत्र, आभूषण, शस्त्र और विश्व के सभी तत्त्व समाहित हैं। अर्जुन इस दर्शन से अभिभूत होकर भक्ति और विस्मय के साथ प्रणाम करते हैं। यह खंड भगवान की अनंतता, सर्वव्यापकता और ऐश्वर्य को रेखांकित करता है। भगवान् के विराट विश्वरूप का दर्शन हमें सिखाता है कि ईश्वर सृष्टि का स्रोत और उसका समग्र स्वरूप हैं। उनकी महिमा मानव बुद्धि से परे है।

सादर,

केशव राम सिंघल

Tuesday, April 29, 2025

गीता अध्ययन एक प्रयास - गीता ज्ञान - 01 - तीन योग और परमात्मा की सर्वव्यापकता

गीता अध्ययन एक प्रयास

गीता ज्ञान - 01 - तीन योग और परमात्मा की सर्वव्यापकता

********

तीन योग हैं - कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्ति योग।

शरीर (अपरा, परिवर्तनशील) को लेकर कर्मयोग है। शरीरी अर्थात् आत्मा (परा, अपरिवर्तनशील) को लेकर ज्ञानयोग है। शरीर और शरीरी (आत्मा) दोनों के मालिक भगवान् हैं, इसको लेकर भक्तियोग है।

यह मेरा सौभाग्य है की पिछले कुछ समय से गीता अध्ययन का सुअवसर मुझे मिला है।

परमात्मा = ब्रह्म = भगवान् = ईश्वर

परमात्मा अनंत हैं। उनका सबकुछ अनंत है। भगवान् श्रीकृष्ण के मुख़ारविन्द से निकली गीता के श्लोकों के भाव (अर्थ) भी अनंत हैं। गीता उपनिषदों का सार है। वास्तव में देखा जाए तो गीता में जो कहा गया है, वह उपनिषदों से भी विशेष है। गीता का तात्पर्य है - वासुदेव सर्वम् अर्थात् भगवान् सभी में विद्यमान हैं। तात्पर्य है कि सत्, असत् और उससे परे जो कुछ भी है, वह सब परमात्मा का ही है। यह विचार "वासुदेव सर्वम्" (सब कुछ भगवान हैं)भगवद्गीता के अध्याय 7, श्लोक 19 में भी प्रतिबिंबित होता है, जहाँ श्रीकृष्ण कहते हैं - "बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यति। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः।" (अनेक जन्मों के अंत में ज्ञानवान व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है, यह जानकर कि वासुदेव ही सब कुछ है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है।) संसार हमें राग के कारण दीखता है। राग के कारण दूसरी सत्ता दीखती है। राग न हो तो यह संसार कुछ नहीं, केवल ब्रह्म ही है। यदि हम राग-द्वेष को मिटा दें तो परमात्मा से हमारा साक्षात्कार हो जाएगा, ऐसी संभावना है। सब कुछ परमात्मा ही हैं। भगवान् श्रीकृष्ण समग्र हैं और गीता समग्र की वाणी है। जो जिस विचार, मनोभाव से गीता को पढ़ता है, उसे गीता वैसी ही लगती है।

इस आलेख में गीता के तीन प्रमुख योगों—कर्मयोग, ज्ञानयोग, और भक्तियोग—को परिभाषित किया है -

- कर्मयोग - शरीर (अपरा, जड़, परिवर्तनशील) से संबंधित है, जो निष्काम कर्म पर जोर देता है।

- ज्ञानयोग - आत्मा (परा, चेतन, अपरिवर्तनशील) के स्वरूप को समझने का मार्ग है।

- भक्तियोग - शरीर और आत्मा दोनों के स्वामी भगवान के प्रति समर्पण का मार्ग है।

गीता असीम है और गीता में जो भाव भरा है, वह बुद्धि में पूरा समझ नहीं आ पाता, इसलिए जो कुछ मैंने यहां सम्प्रेषित किया वह भाव मेरे अंतःकरण में आया और यह भाव न तो अंतिम है और न ही अंतिम हो सकता है।

ॐ तत् सत्।

सादर,

केशव राम सिंघल